Boyer de Fonscolombe M. 1838 – Monographie des Libellulines des environs d’Aix. Deuxième et troisième parties. – Annales de la Société Entomologique de France, 7 : 75-106 + 547-575. – ONLINE

LT – Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, France).

- Agrion caerulescens Boyer de Fonscolombe, 1838

- Coenagrion caerulescens (Boyer de Fonscolombe, 1838)

- Fonscolombagrion caerulescens (Boyer de Fonscolombe, 1838) (Deliry & Faton [2025], comb. nov.)

- Fonscolombagrion caerulescens caerulescens (Boyer de Fonscolombe, 1838)

- Agrion pulchella Boyer de Fonscolombe, 1838 (nec Vander Linden, 1825)

- Agrion aquisextanum Rambur, 1842 (nomen novum) (ad Agrion caerulescens)

- Coenagrion caerulescens pygmaea Navás, 1919

- Agrion caerulescens caesarum Schmidt, 1959

- Coenagrion caerulescens caesarum (Schmidt, 1959)

- Fonscolombagrion caerulescens caesarum (Schmidt, 1959)

- Agrion caerulescens theryi Schmidt, 1959

- Coenagrion caerulescens theryi (Schmidt, 1959)

- Fonscolombagrion caerulescens theryi (Schmidt, 1959) [?]

- Coenagrion caerulescens isabelae Conesa-García, 1995

Noms français : Agrion méditerranéen [Dommanget 1987], Agrion bleuissant [PNAO 2010, INPN [2025]], Agrion turquoise [J.M.Faton, com. 2017], Agrion azuré [2017], Agrion à stigmas pointus [Faune France [2025]], Agrion bleuâtre [Wikipedia [2025]]

(en) Mediterranean Bluet – (de) Südliche Azurjungfer – (nl) Zuidelijke Waterjuffer

LC 2023 UICN – EN 2024 Europe

Proposée ([25 mai 2025]) dans un nouveau (sous) genre d’odonates, Fonscolombagrion, dérivé de l’examen de Coenagrion caerulescens : celui-ci est caractérisé par la présence d’une bande médio-thoracique plus large que chez Coenagrion, avec des différences notables chez les femelles. Des recherches génétiques supplémentaires s’avèreront utiles (Deliry & Faton [2025]).

L’espèce semble voisine de Coenagrion scitulum, néanmoins Deliry & Faton ([2025]) révèlent que les femelles sont bien distinctes et que l’examen des dessins thoraciques montrant des affinités avec ceux d’Enallagma cyathigerum sont un pré-diagnostic facile à contrôler. La forme du prothorax pour les deux sexes et des pièces terminales de l’abdomen sont des critères de détermination fiables ([2025]). Des variations du dessin abdominal des mâles en S2 est visible par exemple en Italie (odonata.it [2025]). Notons que les femelles brun-orangé clair lorsqu’elles sont jeunes prennent une coloration à fond bleutée à maturité, au moins chez certains individus ([2025]).

Sous-espèces

- Fonscolombagrion caerulescens caerulescens (Boyer de Fonscolombe, 1838)

- Fonscolombagrion caerulescens caesarum (Schmidt, 1959) – Italie.

- Fonscolombagrion caerulescens theryi (Schmidt, 1959) [?] – Maroc, Afrique du Nord.

La dernière sous-espèce n’est pas toujours reconnue et C. caerulescens isabelae proposée pour le Maroc (Conesa-García 1995) confondue.

Répartition

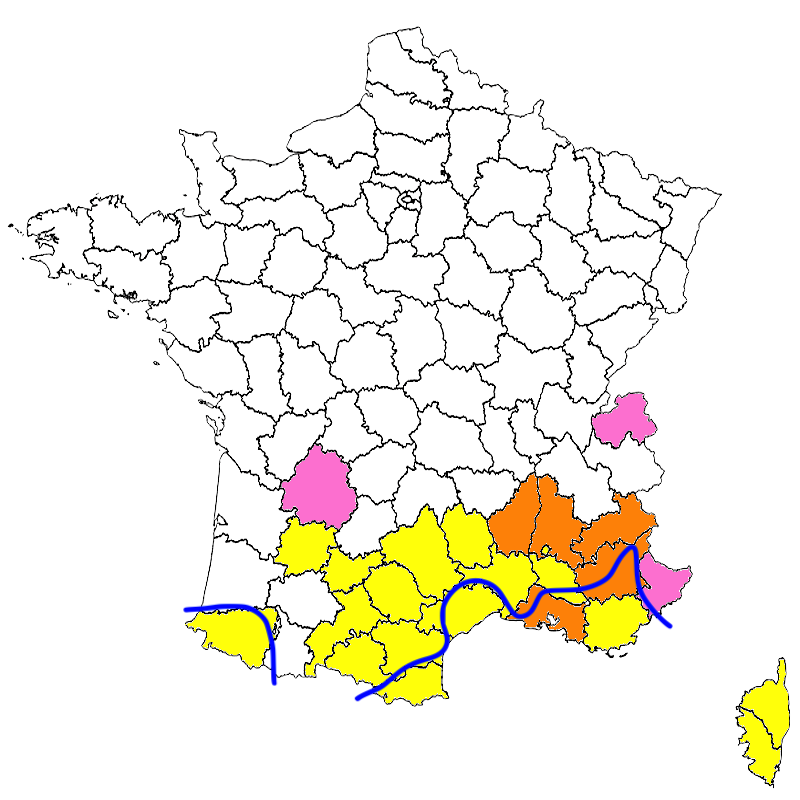

Élément méditerranéen (St Quentin 1960), Ouest-méditerranéen ([2019]).

Il s’agit d’une espèce à répartition très étroite, cartographiée dans Boudot et al. (2009). Elle couvre globalement la région méditerranéenne occidentale. La sous-espèce nominale se trouve dans la péninsule ibérique, tandis qu’en Italie se trouve la sous-espèce C. c. caesarum, dont les plus grandes populations ont été trouvées en Sicile et en Sardaigne et, dans une moindre mesure, en Italie continentale. L’autre sous-espèce, C. c. theryi, est présente au Maroc, en Algérie et en Tunisie (Askew, 2004).

Espèce relativement localisée ([2025]), connue dans l’ouest du Bassin méditerranéen depuis le Maroc à l’Italie (INPN [2025]), en passant par la Péninsule ibérique et le sud de la France où elle est rare et localisée (INPN [2025] : EN 2016). Inscrite au PNAL.

- 1838 – France (pulchella, caerulescens : Bouches-du-Rhône : Boyer de Fonscolombe 1838). Suite plus bas.

- 1913 – Corse (Eeben-Petersen 1913, Dommanget 1987).

Afrique du Nord, sud-ouest de l’Europe (Dommanget 1987).

- 2011 – Espagne (VU 2011 : non protégée !1) – C. caerulescens caerulescens – Relativement rare et plus commune sur la façade méditerranéenne, elle a été recherchée intensivement dès les années 2000, si bien que près de la moitié de quelques 200 localités connues ont été découvertes après cette date (Verdú & al. 2011). L’espèce est dispersée au nord sur l’essentiel de la Péninsule ibérique, ne « manquant » que dans le nord-ouest, elle est connue jusqu’en Asturie et aux Pays-Basque (ex Verdú & al. 2011), elle a depuis cet ouvrage, été trouvée dans le Finistère ([2025]).

- 2018 – Algérie – C. caerulescens theryi ([2025]) – En expansion (Yalles-Satha & Boujéma 2018).

- 2025 – Italie – C. caerulescens caesarum ([2019]) – Dans toutes les régions, à l’exception du Val d’Aoste, du Trentin-Haut-Adige, de la Vénétie, du Frioul-Vénétie Julienne et des Marches (odonata.it [2025]). Les plus grandes populations se trouvent en Sicile et en Sardaigne.

- 2025 – Maroc – C. caerulescens theryi – ([2025]).

- 2025 – Portugal ([2025]).

- 2025 – Tunisie – C. caerulescens theryi – ([2025]).

France

EN 2016 (espèce non protégée !) – C. caerulescens caerulescens (C. c. caesarum : exceptionnelle) – Décrite de la région d’Aix-en-Provence par Boyer de Fonscolombe (1838) sous les noms d‘Agrion pulchella et d’Agrion caerulescens. Cette ambiguïté a conduit Rambur (1842) a forger un nouveau nom : Agrion aquisextanum. Environs de Montpellier (de Selys Longchamps & Hagen 1850). Martin (1889) reprend les données précédentes et ajoute, le secteur de Hyères (Var). Morton (1925) la signale vers Digne (Alpes-de-Haute-Provence) et Aguesse (1958) dans les Pyrénées-Orientales. Type présent en France (Dommanget 1987 : excessivement localisée LR 2/10 : confinée sur la façade méditerranéenne). Bellmann (1987) ajoute Manosque aux Alpes-de-Haute-Provence ainsi que le secteur de la Camargue dans les Bouches-du-Rhône où je confirme l’espèce notamment en Crau (Deliry 1993). Signalée dans le Vaucluse (Papazian 1988). Boudot & al. 1990 font une première synthèse pour le pays et ajoutent le département de l’Aude. J’ai photographié le 22 mai 2004, une femelle assimilable à la sous-espèce caesarum dans les Hautes-Alpes.

Les stations en France sont souvent isolées les unes des autres et des compétences de dispersion alliées aux capacités pionnières de l’espèce semblent compatibles avec une recolonisation possible de certaines stations ([2020]). C’est une espèce sporadique depuis le Tarn au Roussillon et jusqu’aux Hautes-Alpes, en passant par l’Ardèche et la Drôme, ainsi que présente en Corse ([2025]).

Il s’agit d’une des espèces les plus rares du pays (Dommanget 1987, Boudot & al. 1990). Elle ne bénéficie toutefois d’aucune protection malgré sa grande rareté (Faton & Deliry 2000). Son statut est jugé préoccupant dans le pays. Elle est sporadique dans le Midi depuis le seuil du Lauragais à la Provence, ainsi que présente Corse. Elle est tout particulièrement bien représentée dans le Bassin de la Durance. Ses limites d’aire sont très méridionales car l’espèce ne monte pas au-delà de l’Aveyron, l’Ardèche, la Drôme et les Hautes-Alpes ([2019]).

- Aquitaine [?] (NA 2016) : données pour l’essentiel douteuses (INPN [2025]).

- Pyrénées-Atlantique (vers Biarritz, Lac de Mouriscot, excursion menée en juillet-août 1857 : de Selys Longchamps 1858 ; non retrouvée sur cette localité : Leconte & al. 2002), non revue depuis une trentaine d’année (Grand & Boudot 2006), mais retrouvée en 2024 (Jourde [2025]).

- Corse (CR 2017) – Eeben-Petersen (1913). Supposée disparue puis retrouvée en 1999 (Grand & Papazian 2000). Ensuite, l’espèce qui n’avait pas été revue depuis 1999, malgré des recherches spécifiques de la SfO menées en 2008 et 2009, elle a été retrouvée en 2019 en assez grand nombre, sur une station « peu typique », formée d’une rivière assez large accompagnée de Paragomphus genei (com., C.Berquier : 2020). Ce genre d’habitat est connue en Afrique du Nord, voire dans l’Aude (com. pers., 2020).

- Languedoc-Roussillon

- Aude (ruisseau limpide des Corbières en 1986 et 1988 : Boudot & al. 1990 ; notamment le 7 juillet 1986 à Villesèques-des-Corbières : Brugière & Duval 1992).

- Gard (F.Breton in litt. ; très rare : Gard Nature [2021]).

- Hérault (Montpellier : de Selys Longchamps & Hagen 1850 ; indiquée de nouveau en 1950 : Cassagne-Méjean 1963, ainsi qu’en 1986 : Boudot & al. 1990).

- Pyrénées-Orientales (Aguesse 1958, Grand 1992).

- Occitanie (EN 2018) [Grande région]. – Languedoc-Roussillon (de Selys Longchamps & Hagen 1850). Midi-Pyrénées (Deliry 1994).

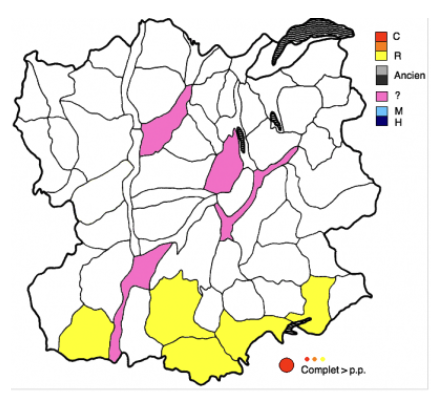

- Provence (Paca) (VU 2017)

- Alpes-de-Haute-Provence (vers Digne : Morton 1925 ; Manosque : Bellmann 1987). – Vaucluse (Papazian 1988, Coffin 1989).

- Bouches-du-Rhône (Aix en Provence : Boyer de Fonscolombe 1838 ; vers la Camargue : Bellmann 1987 ; Crau : Deliry 1993).

- Hautes-Alpes – Découverte en 1997 par Sylvain Henriquet, non loin de la Drôme, revue en 1998 à Montmorin dans les Baronnies, puis l’espèce est rapidement trouvée sur 4 localités du département (Faton & al. 1998, Faton & Deliry 2000), en danger selon Dupont (2010). Notons que le cas d’une femelle que j’ai photographié le 22 mai 2004 est conforme à la sous-espèce caesarum.

- Var (Hyères : Martin 1889).

- Rhône-Alpes (EN 2014).

- Ain : erronée : signalée à l’état larvaire, mais de toute évidence erronée ([2006]).

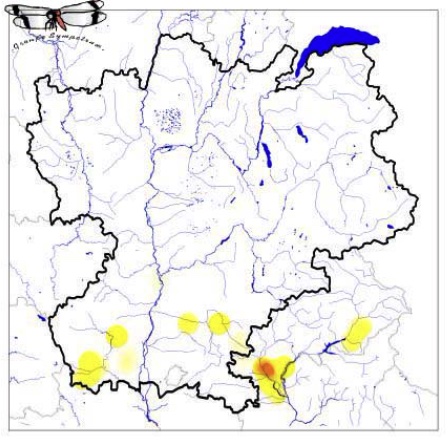

- Ardèche (découverte en 1991 : Monnerat 1992 ; confirmée : Faton 2003, Ladet & Bauvet [2008]).

- Drôme (découverte en 2002 à Piégros-la-Clastre, en 2003 au Marais de Beaurière : Faton 2003). Faton & Dumont (2021) réalisent une synthèse départementale. Un programme de révision des stations est lancé par Camille Le Merrer (coord. Drôme du GRPLS) le 5 juin 2025.

- 1994 – Midi-Pyrénées

- 1994 – Tarn – La première mention de l’espèce est rapportée le 14 juillet 1993 sur Montvalen (Deliry 1994). Découverte d’une importante population dans le département dès 2011 sur une commune voisine dans le cadre d’une recherche de Coenagrion mercuriale ; une femelle photographiée le 29 mai 2011 a été confirmée par Cyrille Deliry et Jean-Pierre Boudot. La population découverte se trouve sur Couffouleux vers 120 m d’altitude (5 stations), l’espèce y est régulièrement accompagnée par Coenagrion mercuriale (4 stations sur 5) et concerne plus de 300 individus (Alquier & al. 2012, Coste & al. 2013).

- 2001 – Aveyron (nouvelle, en limite d’aire : Dommanget & Jolivet 2001).

- 2013 Haute-Garonne (nouvelle, ruisseau de la Canette : Chasle 2013).

- 1995 [?] – Poitou-Charentes

- 1995 [?] – Charente-Maritime – Signalée en 1989 sur la Bénigousse à Cravans (Blanc 1995), elle mérite d’être confirmée car cette mention est incertaine selon Leconte & al. (2002). Les contacts que j’ai pris avec Jean-Michel Blanc, sont restés sans suite (com. pers.). Aucune trace de cette espèce sur le site, ni ailleurs dans le département, par contre on y rencontre de populations polymorphes de Coenagrion scitulum selon Philippe Jourde (in litt.). Les recherches sont-elles à poursuivre [?].

Habitats

Eaux plus ou moins courantes de faible importance : ruisselets, ruisseaux et petites rivières. Connue jusqu’à 2300 m d’altitude au Maroc selon Dumont (1972), à rechercher en conséquence en Corse en altitude. Dommanget (1987) disait que son habitat restait à préciser.

L’habitat de l’espèce est décrit en détail pour les Hautes-Alpes. Il s’agit d’un canal alimentant des mares dans le lit du torrent de Channe proche de son embouchure avec le Buëch. Le site et les mares présentent des Chara, Potamogeton coloratus et Groenlandia densa. Le cortège concerne notamment Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens, Ischnura pumilio…, la population d’Agrion y dépasse les 100 individus ; on trouve des habitats similaires en marge du lit de la Drôme (et l’espèce y sera finalement découverte en 2002). On connaît l’espèce dans les Hautes-Alpes jusque vers 1000 m d’altitude (Faton & Deliry 2000). Dommanget & Jolivet (2001) décrivent pour l’Aveyron un habitat similaire à celui connu dans les Hautes-Alpes : il s’agit de flaques dans un petit marais et d’une mare peu profonde végétalisées alimentées en eau par la nappe phréatique du Dourdou, soit de pertes provenant d’un canal proche ; occupées par une soixantaine d’individus. On notera entre autres espèces compagnes : Ceriagrion tenellum, Ischnura pumilio (abondant), Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens… L’habitat est dans la Drôme, similaire à celui décrit pour les Hautes-Alpes par Faton & Deliry (2000) ; ce sont des mares peu profondes alimentées par des sources s’écoulant sur des dalles calcaires en bordure du lit mineur de la rivière Drôme ; on y trouve des Chara et du Groenlandia densa. C’est la localité connue la plus septentrionale en France (Faton 2003).

Pionnière, elle vit dans des habitats renouvelés. Eaux peu profondes, faiblement courantes voire stagnantes une partie de l’année, avec une riche végétation aquatique (Characées, Potamots). Souvent en marge du lit de rivières remaniées par les crues. Aussi, comme en Ardèche sur des ruisseaux temporaires à écoulement faible en été et pouvant s’assécher certaines années (Deliry 2008), jusqu’à 1100 m d’altitude en France (Grand & Boudot 2006 et compléments). On la trouve sur quelques grandes rivières en Afrique du Nord, dans l’Aude ou en Corse. Capable de dispersion, elle peut recoloniser certaines de ses stations après une absence de quelques années ([2020]). C’est une espèce bioindicatrice du bon fonctionnement des hydrosystèmes fluviaux et de la continuité biologique des zones humides (Faton 2019).

Vit dans des eaux courantes peu profondes, ensoleillées et riches en végétation (INPN [2025]), ainsi que dans les zones de source (Wikipedia [2025]). Les larves recherchent des habitats avec de l’oxygène en abondance (Verdú & al. 2011). Dans le sud de l’Espagne, en Andalousie, elle évite les habitats ensoleillés et occupe de petites rivières intermittentes ombragées, assèchées en été (Conesa García & García Raso 1983). La ponte se fait en tandem dans la végétation (INPN [2025]), régulièrement dans des végétaux morts (Martens 2001 et photo ci-dessous), ce qui n’est pas généralisé, les Characées par exemple convenant volontiers (com. pers., 19 juin 2025 : photo ci-dessous). Montant parfois au-dessus de 1000 m d’altitude, plus de la moitié des mentions se situent sous les 200 m (Atlas dynamique [2025]).

Exemple de ponte dans des Characées

Des repères sur la « chimie » de ses habitats sont disponibles chez Ferreras Romero (1988), en Espagne : taux maximal de chlorure de 100 mg/l, alcalinité inférieure à 500 mg/l, taux de nitrates sous 12 mg/l. La température de l’eau ne doit pas dépasser les 20°C et l’oxygène dissous doit dépasser les 4,5 mg/l.

Phénologie : (IV) VI-VII (IX)

Vole de la fin mai à la fin août (Dommanget 1987). Vole de mi à fin août avec des émergences jusqu’à fin juillet. Record le 11 septembre 1993 dans les Bouches du Rhône (Deliry 2008). Période optimale de ponte en juillet ([2020]).

Les imagos volent de mai à septembre (INPN [2025]), parfois dès avril (Atlas dynamique [2025]). Le pic des observation se situe vers la mi-juillet (PNAO [2011]). En Italie la période de vol est de mai à août (odonata.it [2025]). Si en Andalousie, en Espagne les premiers imagos sont vus dès la mi-avril, l’espèce est généralement observée dans le pays entre juin et août, avec des attardés jusqu’à la mi-septembre (Verdú & al. 2011). Selon les localités en Espagne, les localités ombragées semble concerner des populations univoltines, alors qu’ailleurs elles pourraient être bivoltines (Verdú & al. 2011). A l’échelle des localités, les populations peuvent disparaître pendants quelques saison (éclipses), elles sont fluctuantes (PNAL [2025]).

Populations et menaces

En Espagne les effectifs sont assez importants sur certaines localités où on peut noter jusqu’à une cinquantaine d’individus (Verdú & al. 2011). Le total cumulé de 90 individus est enregistré le 20 juin 2008 sur les gorges du Granzon (Ardèche) sur deux micro-habitats, formés « plans d’eau » riches en Characées au fil de la rivière, ainsi que 90 autres sur le ruisseau de la Louyre (Ardèche) le 21 juin 2008, dans des habitats différés, sans aucunes Characées, les individus, discrets, se tenaient sur les hélophytes (Juncus, Carex…). Les effectifs records constatés étaient jusqu’alors de 40 individus sur le ruisseau de la Louyre le 14 juillet 2004 selon l’Atlas régional (Ladet & Bauvet [2008]), toutefois le chiffre d’une population dépassant la centaine d’individus avait déjà été signalée par Faton & Deliry (2000).

Les menaces envisagées en Espagne, sont la pollution des cours d’eau, la diminution des débits associée à des prélèvements excessifs à des fins agricoles (Verdú & al. 2011).

Références et webographie

- À examiner : Bilek 1964 (ci-dessous), Dumont 2019 (ci-dessous), Faton 2003 (Crau), Faton 2019 (ci-dessous) , Jacquemin & Boudot 1999, Marie 1998.

- Compléments : Askew 2004, Bellmann 1987, de Selys Longchamps & Hagen 1850, Deliry 2008, Deliry 2022 (France), Dommanget 1987, Dupont 2010, Grand & Papazian 2000, Grand & Boudot 2006, Leconte & al. 2002, Martin 1889, Papazian 1988, Rambur 1842, Schmidt 1959, St Quentin 1960.

- Aguesse P. 1958 – Odonates in : Faune terrestre et d’eau douce des Pyrénées-Orientales. – Fasc.4, impr. Causse Graille Castenau, Montpellier : 54 pp. – PDF LINK

- Alquier D. & al. 2012 – Observation d’une importante population de Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) dans le département du Tarn. – Martinia, 28 (1) : 57-63.

- Bilek A. 1964 – Beobachtungen über Odonaten in Südfrankreich mit besonderer Berücksichtigung der Färbungsstadien von Anax parthenope Selys. – [Observations sur les odonates dans le sud de la France avec une référence particulière aux stades de coloration de l’Anax parthenope Selys.] – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 12 (6) : 59-64.

- Blanc J.M. 1995 – Marquage de Cordulegaster boltonii (Donovan) (Anisoptères : Cordulegasteridae) sur la Bénigousse (Cravans – 17). – Sympetrum, 8.

- Boudot J.P., Goutet P. & Jacquemin G. 1990 – Note sur quelques Odonates peu communs observés en France. – Martinia, 6 (1). – PDF LINK

- Boyer de Fonscolombe M. 1838 – Monographie des Libellulines des environs d’Aix. Deuxième et troisième parties. – Annales de la Société Entomologique de France, 7 : 75-106 + 547-575. – ONLINE

- Brugiere D. & Duval J. 1992 – Observation de Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) dans le département de l’Aude (Odonata, Zygoptera, Coenagrionidae). – Martinia, 8 (4) : 101.

- Cassagne-Mejean F. 1963 – Sur la faune des Odonates de la région Montepellièraine. – Annls Soc. Hort. Hist. nat. Hérault, 103 (2) : 87-93.

- Chasle P. 2013 – Coenagrion caerulescens sur le Ruisseau La Canette en Haute-Garonne (Odonata : Coenagrionidae) : enjeux patrimoniaux. – Martinia, 29 (2).

- Coffin J. 1989 – Odonates nouveaux pour le Vaucluse et mise à jour de la liste des espèces observées dans ce département. – Martinia, 5: 17–22.

- Conesa-García M.A. 1987 – Contribución al conocimiento de Coenagrion caerulescens (Fonsc., 1838), (Zygoptera: Coenagrionidae). – Thèse de doctorat, Université de Málaga.

- Conesa-García M.A. 1995 – Notes on infraspeciation in Coenagrion caerulescens (B. de Fonscolombe, 1839 [sic !]), with description of C. c. isabelae ssp. nov. from Morocco (Zygoptera : Coenagrionidae). – Odonatologica 24 : 425-440. – ONLINE

- Conesa-García M.A. & García Raso J.E. 1983 – Introducción al estudio de los Odonatos de la provincia de Málaga (España). – Actas I Congreso Ibérico de Entomología : 187-206.

- Coste A. & al. 2013 – Etat des lieux des connaissances des populations de quatre odonates d’intérêt patrimonial en Midi-Pyrénées : la Cordulie splendide Macromia splendens, la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, le Gomphe de Graslin Gomphus graslinii et l’Agrion bleuissant Coenagrion caerulescens. – [À préciser !] – PDF LINK

- de Selys Longchamps 1858 – [À préciser !]

- Deliry C. 1993 – Odonates de la Crau (Bouches-du-Rhône). – Martinia, 9 (3) : 67. – PDF LINK

- Deliry C. 1994 – Observation de Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) dans le département du Tarn (81) (Zygoptera : Coenagrionidae). – Sympetrum, 7 : 53-59.

- Deliry C. [2017, 2019, 2020, 2025] – Odonates du Monde. – Histoires Naturelles (2004-2025).

- Deliry C. & Faton J.M. [2025] – Fonscolombagrion, réflexion sur un nouveau (sous) genre depuis Coenagrion caerulescens. – Ⓑlog… des Histoires Naturelles, 25 mai 2025. – ONLINE

- Dommanget J.L. & Jolivet S. 2001 – Découverte d’une petite population de Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) dans le département de l’Aveyron (Zygoptera, Coenagrionidae). – Martinia, 17 (3) : 88.

- Dumont G.A. 2019 – Inventaire et suivi de Coenagrion caerulescens dans la basse vallée de la Drôme. – GRPLS, doc. Licence pro EDN 2018/2019 : 24 pp. – PDF

- Eeben-Petersen 1913 – [À préciser !]

- Faton J.M., 2003 – Avancement de la prospection dans la Drôme et découverte de trois nouvelles espèces dans le département : Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), Gomphus graslinii Rambur, 1842 et Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839). – Martinia, 19 (2) : 61-64.

- Faton J.M. (coord.) 2019 – Actualisation des connaissances sur les Odonates en Drôme. Bilan d’activité 2018. – GRPLS, LPO Drôme. – ARCHIVE PDF

- Faton J.M., Villaret J.C. & Deliry C. 1998 – Observations complémentaires dans les Hautes-Alpes. Découverte de Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) sur ce département. – Sympetrum, 11.

- Faton J.M. & Deliry C. 2000 – Nouvelles données sur la population de Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) dans les Hautes-Alpes. – Martinia, 16 (1) : 11-15. – PDF LINK

- Faton J.M. & Dumont G.A. 2021 – Ruisseaux et rivières : Retour d’expériences sur Sympetrum depressiusculum et Coenagrion caerulescens en Rhône-Alpes. – Diaporama du Groupe Sympetrum, présenté au séminaire du PNAO de Grenoble, le 13 décembre 2021.

- Ferreras-Romero M. 1988 – New data on the ecological tolerance of some rheophilus Odonata in the Mediterranean Europe (Sierra Morena, southern Spain). – Odonatologica, 17 : 121-126.

- Gard Nature [2021] – Atlas des Libellules du Gard. – édition permanente (lien obsolète).

- Grand D. 1992 – A propos de Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) dans les Pyrénées-Orientales. – Sympetrum, 6 : 11-12.

- Jourde P. (Faune France) [2025] – Avis de recherche : Agrion à stigma pointus. – Faune-France, Les Nouvelles, 11 juin 2025. – ONLINE

- Ladet A. & Bauvet C. [2008] – Records numériques pour l’Agrion bleuissant (Ardèche). – Communiqué du Groupe Sympetrum, 26 juin 2008 (archives). – ONLINE

- Le Merrer C. 2025 – Coenagrion caerulescens en Drôme. – Document interne du GRPLS, 5 juin 2025.

- Martens A. 2001 – Initial preference of oviposition sites : discrimination between living and dead plant material in Sympecma fusca and Coenagrion caerulescens (Odonata : Lestidae, Coenagrionidae). – European Journal of Entomology, 98 : 121-123. – PDF LINK

- Monnerat C. 1992 – Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) dans le département de l’Ardèche (Odonata, Zygoptera : Coenagrionidae). – Martinia, 8 (2) : 39-40.

- Morton K.J. 1925 – Macromia splendens at last : an account of dragon-fly hunting in France. – Entomologist’s Monthly Magazine, 61: 11-15.

- Verdú J.F., Numa C. & Galante E. (éd.) 2011 – Atlas y Libro Rojo de los invertebrados amenazados de España. (Especies vulnerables). – Madrid, Dir. Gen. de Medio Natural y Politica Forestal, Min. de Medio Ambiante, Medio Rural y Marino (Coenagrion caerulescens : Torralba-Burial & al. : 501-516) : 1318 pp. – ONLINE

- Yalles Satha A. & Samraoui B. 2018 – Inventaire des Odonates de trois oueds du Nord-est algérien : Kebir-est, Seybouse et Kebir-Rhumel. – CIFE-CIFE9, J.D. Rouault (2018). – ONLINE

- Webobgraphie : Atlas dynamique France [2025 : consulté le 19 juin 2025], INPN [2025 : consulté le 19 juin 2025], PNAO [2011 : consulté le 19 juin 2025], PNAL [2025 : consulté le 19 juin 2025], Wikipedia [2025 : consulté le 19 juin 2025]

- → odonata.it ([2025] : consulté le 19 juin 2025) ➚

Communiqués

- 25 mai 2025 – Deliry C. & Faton J.M. [2025] – Fonscolombagrion, proposition d’un nouveau genre depuis Coenagrion caerulescens. – Ⓑlog… des Histoires Naturelles, 25 mai 2025. – ONLINE

- 11 juin 2025 – Jourde P. (Faune France) [2025] – Avis de recherche : Agrion à stigma pointus. – Faune-France, Les Nouvelles, 11 juin 2025. – ONLINE

Notes

- Le « paradoxe » de la non protection de cette espèce tant en Espagne qu’en France est soulignée dans plusieurs documents (Faton & Deliry 2000 par exemple). ↩︎